原文链接:https://tech.163.com/20/1110/17/FR3BCR4H00097U7T.html

11月10日,华为心声社区官方发布《任总在C9高校校长一行来访座谈会上的讲话》的文件。在文件中,华为创始人任正非表示,我们国家要重新认识芯片问题,芯片的设计当前中国已经步入世界领先,华为目前积累了很强的芯片设计能力。但存在的问题主要是制造设备有问题,基础工业有问题,化学制剂也有问题,芯片制造的每一台设备、每一项材料都非常尖端、非常难做,没有高端的有经验的专家是做不出来的。

此外,任正非还表示,现在“卡脖子”的问题大多数是工程科学、应用科学方面的问题。应用科学的基础理论,去国外查一下论文,回来就做了,卡不住你的脖子,基础理论现在全世界可以用的。所以,大学不要管当前的“卡脖子”,大学的责任是“捅破天”。

《任总在C9高校校长一行来访座谈会上的讲话》原文:

2020年10月16日

一、华为公司通过培训部、战略预备队机制,实现员工能力提升、知识转换、意志磨砺,为公司选拔干部、专家提升队伍业务能力。

我今天简单介绍一下华为的培训机制。公司共有三个培训中心,ICT的客户培训中心在杭州,云及IT的客户培训中心在贵阳,这两个培训中心是盈利的。员工培训中心在东莞。

你们刚才参观了“华为大学”图书馆以及三丫坡园区。员工培训中心有两个部门,一个叫培训部,一个叫战略预备队。华大是不存在的组织,这两个部门将我们现在所在的地方称为“华为大学”园区。不叫华大的目的,防止他们对标正规大学,盲目正规化,增加太多的行政部门。

培训部是人力资源部主管教学和教育的平台,实际上它是一个协调调度的平台组织,它的教师是公司优秀的在岗将领与专家兼职,同时邀请外部优秀的专家学者来做一些讲座。

战略预备队是总干部部的一个教导队的组织,战略预备队采用学员制,有相当多的学员拿着很高的工资来培训。预备队不管学员的薪酬升降,但是学员带来的原职级薪酬是由它支付的,包括差旅费、工资等。每年将近有一万人在这里轮训,他们来自170个国家,以前包括外籍员工,疫情原因外籍员工来不了,现在中国员工占很大比例。应届毕业生的入职培训也在这儿,也是学员制。

在四种场景下,学员会到培训部、战略预备队来培训、赋能:

一是,公司员工不管是来自世界名校毕业,还是博士、硕士、本科生,进公司工作几年后取得成功实践的优秀成绩,可能要升职了,就到这里来进行再训练、再赋能。考得不好,回原单位继续原来的工作;考试考得好,同时过去的考核也好,就有机会被选拔到另外的职级工作,给他一个上新战场的机会,但并不涨工资。最优秀的人,平均两三年有一次这样的机会,那么经过3~4次机会,就是12年到15年了。一个大学生、一个博士,进了公司就是21~25岁,加15年约35至40岁,正好合适担任相当高的高级干部及高级专家。不一定每人都有机会走完这四个台阶,不同台阶的人,工作就成梯次分布,形成人才的金字塔结构。不经培训的人也可以上到各个台阶,培训是大概率事情。而且这个金字塔是活的,它随时间与技术、商业模式的进步而进步的。

二是,美国打压我们以后,有些产品线部门收缩了,收缩的人需要重新转到新岗位上,因此到战略预备队来赋能、转岗,转人磨芯之后可以申请去任何部门;业务需求部门面试合格,就可以把人要走了。但如果员工原来17级,新岗位是18级,不准升级,还是按17级上岗;但是原来员工是18级,找到17级岗位,职级要先降下来才能走。转人磨芯是充分发挥员工潜能的机制。

三是,员工可以毛遂自荐到预备池,经过赋能后,自己找岗。因此预备池对长期无法上岗的员工实行末位淘汰。员工不能总不上岗,员工找岗期间过长、没有贡献就会梯次降薪。

四是,新员工进来后要进行培训。比如:规章制度、思想道德培训。除此之外是认知与技能培训,一定要知道华为是干什么的,要实习。要花一段时间参加模拟交付的硬装、软调,将来的硬装基地在贵州,贵州山区能模拟全世界各种工作环境。这些年轻的孩子几个人组成一个小组,小组要把这些设备扛上山装好、调试好,教官考试通过。还要上山去再把装好的设备撤了再背下来;下一组再背上去装……无论将来从事研发岗位、市场岗位还是财务岗位,都要经过这一段实践训练。考试不仅仅是技术的,关于概算、计划、预算、核算、全套交付文件……都在内,你要把你这次实际工程的全套管理做出来。

这样就形成了四个类别的培训队伍,培训总量接近两万人。每年新员工进入大约八千到一万左右。每年经费超过数十亿人民币。

培训部管教育,战略预备队管训战,但都只管培训、赋能和考试,只需将学员的考试和训战结果放到网上,对学得不好的学员会有淘汰权,但不对人的选拨和任用负责。训练后,人的选拔与任用由总干部部和各部门的人力资源来负责。

在园区,也许班级有不同职级、不同专业、来自不同国家的员工,混杂一起。也许你跑步或喝咖啡是一个少年与将军(代表、地区部总裁、产品线总裁)在一起,各种形形色色的交流促进人视野扩大、进步成长。

不要看这里的硬件条件很好,学员哪有时间享受,早晚都要跑步。学员一进学校,首先称体重,毕业时若体重增加,体重管理这一项就会得零分(当然低于标准体重的要增肥)。打分项还有床铺整洁度等等各个过程环节,我们的目的就是用过程锻造来激发学员的精气神。用各种考核来改变习惯。

二、通过权力下放与制衡,任期制及选拔机制的优化,实现干部、专家、职员的差异化管理,不断激活组织,保持人才活力。

我们的人员分三类:

第一类,华为公司的干部政策贯彻“宰相必取于州郡,猛将必发于卒伍”,任职都必须有成功的实践经验。实行履历表制,比如他在哪个岗位待了多少年、做出什么成绩、得了什么小红花等等,都有记载。少了某一段履历,将来讨论干部的时候就可能被放在第二梯队去。现在都是高素质人才,第二梯队还能有机会被选拔吗?在第一梯队找不到人,再到第二梯队捞人,基本上是没有可能的。我们对高知识队伍强调实践化,是有益的。所以,在非洲、在战场上、在各地、各产品线、各岗位,他们都很英勇,为什么?要建功立业。这样做增强了干部基础实践能力,也增强了战略洞察能力。光是埋头苦干只能做英雄,也可以工资高一些,但是没有战略洞察能力就不能做领导。战略能力的构建是去实践中,课堂只是一个启发,培训只是选拔的一个环节。

只要是行政管理干部,不论主官、主管,每年都要有10%的强制末位淘汰,进战略预备队重新找岗位。即使所有干部都干得好,但相对排序靠后,也要下岗,进入预备队,而行政管理干部将来再找岗的难度是非常大的。比如下岗的高级干部谁还能与新员工比编程呢?世界总是一代比一代强的。包括我们的一些学科带头人都不可能,跟新人去竞争呢?因此在岗的时候若不珍惜,不努力奔跑,担责履责,那么淘汰以后想重新找到岗位基本很难。所以,就使得所有在岗的干部都是要高度努力的,千方百计要跑到前面,就此形成了好的循环机制。

公司行政管理团队权力大,我们现在开始实施团队成员两年、三年任期制,到时候必须改组一次。改组实施“君权神授”与“民主推举”相结合。公司上层组织可以有提名权,提名要与周边部门协商,还要给基层老百姓协商,形成候选人名单,即150%的候选名单。然后通过投票推选,将合适的人选出来。这样避免有人投机跟人站队,因为老百姓有投票选择权,风气慢慢就会变好。行政管理团队成员最多可以连选连任两届,两届后必须离岗,再寻找新的工作机会,更多要求走向一线战场,不仅他自己再经过一段实践洗礼,同时也对基层员工完成了传、帮、带。

第二类,专家类员工,强调必须有成功的实践经验,而且不断的在垂直循环工作的过程中滚动选拔、自然淘汰,在垂直循环工作中,一方面能把最优秀的人翻上来,另一方面所有专家都经历了“理论——实践——理论——再实践”的自我进化,避免落伍。他们也可以做合理的横向流动,一是增强合成作战的能力,为后备主官、主管储备苗子;二是实现跨专业、跨领域的融合,各自交换能量,实现合理平衡。在运动中选拔优秀,不计较他的年龄。很年轻也可以破格提拔。

专家委员会负责能力的提升、战略的洞察,对专家职级评定进行建议与否决。专家委员会成员不是按行政部门设置的,是按业务领域设置的,跨度是比较大的。专委会根据专业特点,成员有些是两年一届,有些是三年一届。任期结束,你还是三、四十多岁小年轻,然后下基层、下一线去作战去。作战没有取得成绩,你就可能不会再被提名;作战取得了很好成绩的,被提名,但还要通过一定层面的专家选举来决定,再确定你能不能进入专家委员会。他们要不断接受再提名的考核,不断接受一定规模的投票考验,这样做的目的是避免僵化、板结,形成学阀。专家的工资也有可能比行政领导高得多。

第三类,职员类员工,是按确定性程序操作,保持公司的稳定高效运行,流程管理要像高铁一样通过。职员实行绝对考核,以岗定级,不末位淘汰,没有年轻化的必要,五六十岁还是15、16级都是可以的。而专家要对不确定工作负责,跟干部一样,也是要有自然淘汰的。

公司通过纵向流动,有些优秀的青年苗子会自动翻上来,可能有些做出优秀贡献的人才可以从13级直接提到18级。横向流动能解决平衡问题,经历了这么多年,平衡问题基本得到了一定的解决。这些基本上就是美国西点军校的做法,公司层层级级授权制,没有把权力全垄断住,持续的良性循环,实现激活组织、激活人才的作用。

三、芯片问题的解决不是设计技术能力问题,而是制造设备、化学试剂等上的问题,需要在基础工业、化学产业上加大重视,产生更多的尖子人才、交叉创新人才。

我们国家要重新认识芯片问题,芯片的设计当前中国已经步入世界领先,华为目前积累了很强的芯片设计能力;芯片的制造中国也是世界第一,在台湾。那么大陆芯片产业存在什么问题呢?主要是制造设备有问题,基础工业有问题,化学制剂也有问题。所以芯片制造的每一台设备、每一项材料都非常尖端、非常难做,没有高端的有经验的专家是做不出来的。即使做出来,每年也只能生产几台,市场也只需要去几台、几十台,哪怕一台卖的很贵,几台也卖不了多少钱,那么在比较浮躁的产业氛围下,谁会愿意做这个设备?例如光刻胶、研磨剂……,有些品种全世界就只有几千万美元的需求,甚至只有几百万美元。几千种化学胶、制剂,都是不怎么盈利,这是政策问题。

我们国家要重视装备制造业、化学产业。化学就是材料产业,材料就是分子、原子层面的科学。日本在这个方面是非常厉害的。所以我们国家现在高校要把化学看成重要的学科,因为将来新材料会像基因编辑一样,通过编辑分子,就能出来比钢铁还硬的材料。但国家需要出来更多的尖子人才和交叉创新人才,才会有突破的可能。

而交叉创新在我们的高校里还有些障碍,因为专业系科分的太细太多,学生就慢慢成为各学院、各系私有的,缺乏更广阔的交流机会。在美国,哈佛如果有门课本校学生报名没报够,旁边学校的学生可以去抢着注册,抢到课哈佛就允许他去读,读完那门课的学分可以算到本学校学分里。而我们国家现在的学科系划分,学生是很难跨学科学习。

四、要正确认识科技创新的内涵,国内顶尖大学不要过度关注眼前工程与应用技术方面的困难,要专注在基础科学研究突破上,“向上捅破天、向下扎下根”,努力在让国家与产业在未来不困难。

经过七十年的教育努力,我国劳动力的质量已经比较好了,不仅仅是工业、服务业、职业经理人方面……,是适合发展大产业的。大产业的风险,是是否能持续创新,特别是原创性的发明。缺少原创,缺少牵引爆发力的推动力,大产业是有风险的。历史上许多大工厂的破产就是例子。没有创新,竞争力会逐步下降的。140年前世界的中心在匹兹堡,钢铁;70年前世界的中心在底特律,汽车。产业转移的教训,就是创新不够。教育是贡献的主要方面,主要责任是知识产权保护问题。

如果简单地高喊科技创新,可能会误导改进的方向。科学是发现,技术是发明。创新更多是在工程技术和解决方面。客观规律是存在的,科学研究就是去努力发现它、识别它,客观规律是不随人的意志改变的,科学怎么能创新呢?没有东方科学、西方科学,论文是公开发表的,我们可以检索。文化是有东、西方不同的,科学没有差别,真理只有一个。而技术发明是基于科学规律洞察创造出新技术,成为生产活动的起点。新技术发明是多元化的,例如,千姿百态的汽车。而现在“卡脖子”的问题大多数是工程科学、应用科学方面的问题。应用科学的基础理论,去国外查一下论文,回来就做了,卡不住你的脖子,基础理论现在全世界可以用的。

所以,大学不要管当前的“卡脖子”,大学的责任是“捅破天”。当然有一部分工科院校可以做这些工程、工业应用的突破事情,但是对于顶尖的综合性大学应该往“天上”走,不要被这两、三年工程问题受累,要着眼未来二、三十年国家与产业发展的需要。我认为,大学是要努力让国家明天不困难。如果大学都来解决眼前问题,明天又会出来新的问题,那问题就永远都解决不了。你们去搞你们的科学研究,我们搞我们的工程问题。

科学家要把“铁链”甩了,要有独立之思想、自由之研究。要让自己飞翔起来,谁知道飞的东西最后会不会有用?现在特别不主张去问高校的科学家:“这个东西有什么用啊,对国家有什么贡献啊?” 这样科学家把锚都锚在地下,就飞不高了,我们要允许几个“梵高”存在。

小平同志说:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”我们只要遵循小平的三个有利于,“有利于国家,有利于社会(国际、国内社会),有利于人民”,就不会偏离主航道,为国家的强盛努力。

报送:董事会成员、监事会成员

主送:全体员工

二〇二〇年十一月十日

淄博诚立信息技术有限公司

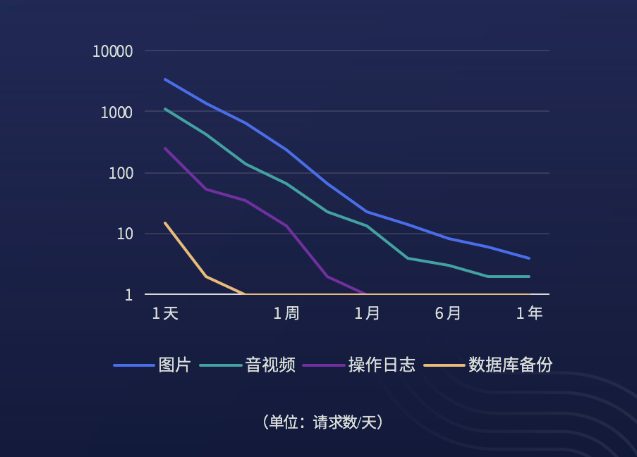

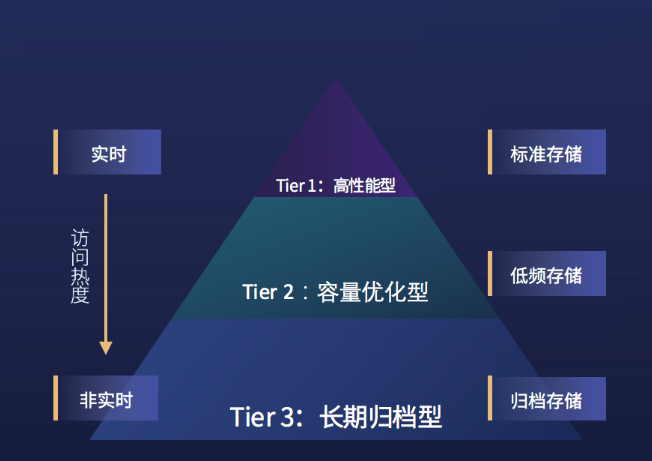

致力于协助中小企业单位搭建升级信息化基础架构

主营:服务器,网络设备,安全、备份软件,虚拟化实施等。